Artigo – Por que reis e presidentes choram?

o

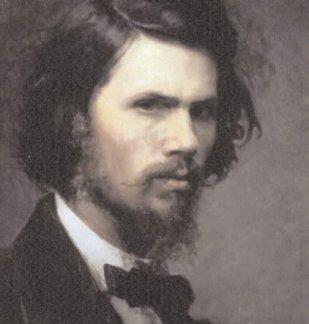

Bruno de Cerqueira*

o

Acabam de morrer mais de vinte crianças inocentes, rajadas pelas balassatânicas de um norte-americano em Newtown, Connectcut.

Ao saber da notícia e reportá-la em seu discurso oficial de condenação ao trágico acontecimento à Nação, o Presidente Barack Obama chorou.

Semelhante impulso teve nossa Presidenta Dilma Rousseff quando falou à Nação Brasileira pelo ocorrido com 12 criancinhas da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, em abril de 2011.

Da mesma forma ocorreu com o Rei Harald V e a Rainha-Consorte Sonja da Noruega em julho de 2011, quando na Catedral de Oslo rezaram e choraram com as famílias norueguesas a perda de 85 vidas, pelo diabólico esquema idealizado por Andrés Breivik.

Quando Dilma Rousseff se dirigiu aos compatriotas chamou os mortos de “brasileirinhos e brasileirinhas” — fórmula que aprecia —, e chorou. Nem sabe ela que sua antecessora na chefia do Estado Brasileiro, a Princesa Imperial Regente D. Isabel (1846-1921), também se referia assim aos seus queridosfilhos, que ela teve de deixar órfãos em novembro de 1889, quando foi banida do país por alguns militares e republicanos.

Por que os monarcas e presidentes choram quando falam a seus povos nesses momentos? Seria mais uma das inumeráveis encenações de que a vida em sociedade e, mormente, a vida em política, engendra? Ou seria algo sincero, bastante humano e, simultaneamente, algo próprio da primitiva e antigaimagem residual do pai/mãe que perde seu filho? Fico com a última hipótese.

Sejam os reis que ainda existem pela terra, ou seus “sucessores” presidenciais nos países que optaram por eleger chefes de Estado e chefes de Governo, todos se sentem “pais dos povos”, uma vez assentes em seus tronos ou cadeiras monárquicas. São todos monarcas, lato sensu, e paternais/maternais. Difícil e, a meu ver, impossível, escapar disso.

Não há ditador, de esquerda ou de direita, na História, que tenha deixado de se sentir assim também. Para o bem e para o mal, homens e mulheres que comandam as Nações, estejam elas sob regimes autoritários ou democráticos, sentir-se-ão seus pais/mães. O peso dessa carga não é desprezível. Ela inclui a angústia/culpa/concernimento das relações parentais e filiais e conforma ummodus operandi no qual a dor das perdas e o regozijo das conquistas tem de ser sentido e demonstrado. Sem dúvida alguma, subjetivamente, haverá os choros mais sinceros e aqueles que carecem de “verdade sentimental”. O problema é que não há certificabilidade nessa seara…

Os chefes clânicos, desde a Antiguidade mais remota, sempre exercerem autoridade, poder e dominação sobre seus filhos, netos e parentela. Em Totem e Tabu, Sigmund Freud (1856-1939), citando Sir James Frazer (1854-1941) e Northcote W. Thomas (1868-?), nos fala do mana (poder misterioso e mágico) exercido por reis e chefes por séculos e séculos entre os polinésios e oceânicos em geral. Dessa herança mental de longa-duração — diria o historiador Fernand Braudel (1902-1985) — não é possível livrar-se apenas com teorias secularistas e laicistas que negam a força da origem religiosa e sacral do Estado e, por conseguinte, da pessoa em quem ele está maximamente investido.

Muitos cientistas políticos defendem que Niccolò Machiavelli (1469-1527) teria inaugurado o Estado Moderno justamente retirando de seu chefe a condição patriarcal-paternal e atribuindo-lhe a função exclusiva de gestor/executor/mantenedor da comunidade “nacional”. Ressaltam que a pedagogia maquiaveliana prescreveu aos príncipes modernos serem bem mais condutores calculistas do que chefes paternais. Sim, alterações profundas se processaram no que tange à governança dos povos do Medievo para a Modernidade. Mas como em tudo que é humano, as permanências e continuidades falam tão alto quanto as rupturas.

O professor emérito da Universidade de Cornell (Estado de Nova York, EUA) Benedict Anderson, por exemplo, é um dos teóricos que acentua o fator “imaginado” e “imaginário” de toda nação, apontando-a com o construto histórico de elites políticas que desejavam manter suas estruturas de poder seculares, ainda que, na Contemporaneidade, essa dominação possa prescindir de fatores religiosos, dinásticos e sacralizantes em geral.

Contudo, permanecemos a assistir hodiernamente o fenômeno do choro público dos chefes de Estado quando seus filhinhos são barbaramente assassinados pela sanha de algum sociopata de plantão, ou quando pereçam em alguma tragédia acidental ou natural.

O antropólogo norte-americano Clifford Geertz (1926-2006), citando o historiador Ernst Kantorowicz (1895-1963), nos lembra no cap. Centros, reis e carisma: uma reflexão sobre o simbolismo do poder, de seu Saber Local, que “o desejo de um rei é profundamente universal”. Parafraseando-o, podemos dizer que sua dor também ecoa no cosmos. A dor do chefe de família (homem/mulher) que perde seu filho é, de um ponto de vista nacional, a dor de um chefe de Estado que perde seus pequenos compatrícios.

Nesse sentido, nada mudou.

Junto com esses chefes nacionais é bem o caso de suplicar que o Espírito Consolador afague os corações de centenas de famílias que choram seus mortos, nos Estados Unidos, na Noruega, no Brasil e no mundo.

*Bruno de Cerqueira (33) é historiador, monarcólogo, especialista em Relações Internacionais, professor de Cerimonial e Protocolo, indigenista especializado (analista) da FUNAI e gestor do IDII.