MINHA FORMAÇÃO:

APONTAMENTOS SOBRE JOAQUIM NABUCO,

O PATRONO DA RAÇA NEGRA

APONTAMENTOS SOBRE JOAQUIM NABUCO,

O PATRONO DA RAÇA NEGRA

• Trabalho do curso de Leituras Brasileiras,

ministrado pelo Exmo. Sr. Prof. Dr. Ricardo Salles. na PUC-Rio •

ministrado pelo Exmo. Sr. Prof. Dr. Ricardo Salles. na PUC-Rio •

Bruno da Silva de Cerqueira - setembro/2001

INTRODUÇÃO

Apresentar trabalho que se relacione ao estudo de parte que seja da obra nabuquiana perante um especialista no assunto é, deve-se dizer de início, algo que atemoriza.

Nosso Professor, Ricardo Salles, é doutorando, se não me engano, com a defesa de uma tese acerca de Joaquim Nabuco.

Desta forma, opto aqui por nada mais fazer que apresentar - ao especialista e aos meus caros colegas - um Nabuco que de tão semelhante, me é quase familiar.

Se acatarmos a douta sugestão de Maria Alice Rezende de Carvalho em sua análise da obra Minha Formação, publicada recentemente em Introdução ao Brasil: Um banquete no trópico, não será difícil a percepção de minha familiaridade com a temática discorrida por Nabuco com tanta excelência em sua autobiografia. Diz ela:

Minha formação começaria a circular em 1900, provocando um certo debate nos meios cultos da capital federal. Elogiada como obra literária, a coletânea autobiográfica de Nabuco não repetiria, de imediato, o sucesso de Um estadista do Império, livro que ostentava o rigor da pesquisa histórica e que havia conferido enorme prestigio intelectual ao seu autor. Comparado a ele, Minha formação estava longe de exibir o mesmo acabamento, demonstrando ser uma reunião de artigos autobiográficos já publicados pela imprensa monarquista, passagens do diário íntimo de Nabuco, longos trechos do Foi voulue e um capitulo final, intitulado "Os últimos 10 anos (1889-1899)", redigido ao sabor da conjuntura. Ademais, para os padrões da época, a decisão de Nabuco de se expor ao escrutinio público parecia atentar contra o decoro. Ele próprio se preocupava com a recepção de seus contemporâneos á obra, considerando que aquela iniciativa talvez pudesse suscitar uma impressão "[...] de volubilidade, de flutuação, de diletantismo [...]". O fato é que, ao longo do tempo, a autobiografia de Nabuco passaria a figurar, justamente, como uma das grandes realizações literárias brasileiras, conferindo ampla projeção a um gênero que ainda não havia sido muito praticado entre nós.

O que, porém, poucos atentaram - e que, mesmo hoje, não costuma ser enfatizado - é que o livro, a despeito de suas qualidades literárias, não consiste exatamente em uma obra ditada pela subjetividade de Nabuco, sendo, antes, uma peça de persuasão política.Com Minha formação, o autor pretendia, mais do que falar de si, da sua existência intima ou privada, como costuma ocorrer nas autobiografias, evocar uma certa tradição brasileira, revelada tanto na conduta das elites políticas imperiais, da qual se considerava herdeiro, quanto na índole conservadora da história nacional, que indispunha o Brasil ás rupturas revolucionárias.

Nesse sentido, o programa político implícito em Minha formação consiste na defesa do tema da continuidade, no elogio à tradição reformista do Império, em visível oposição à revolução republicana, cuja perspectiva era a do rompimento com o nosso passado, visando a invenção de um outro Brasil. Segundo Nabuco, a República brasileira inaugurara, de fato, um novo ambiente moral e intelectual, cujos princípios eram abstratos, derivados do racionalismo jacobino, e não da experiência nacional, tal como a conceberam as elites imperiais.Daí que, como representantes de um ideário filosófico, mais do que herdeiros da civilização arquitetada pelos construtores do Brasil, as lideranças políticas da República mostravam-se pouco afetas à exemplaridade, conduzindo o País a um total esquecimento de si, da sua trajetória de realizações.

Assim, ao retratar-se como um simples exemplar da extensa cadeia de personagens imbricados no processo de formação de uma consciência única, nacional, Nabuco pretendia fazer da sua história pessoal uma via de acesso à história do Brasil. E, nesse caso, Minha formação pode ser lido como a sugestão política do reencontro do País consigo mesmo, tendo em Nabuco um mediador que, ao falar de si, almeja religar a nação aos seus antigos ideais, e ao falar da nação, espera corrigir o personalismo de que eram acometidos os novos líderes políticos, subordinando-os à exemplaridade das gerações que os precederam para a realização de um destino nacional esboçado sob o Império.

Com Minha formação, tem-se, portanto, o mais contundente relato do sentimento de crise que acometeu as elites imperiais no contexto republicano e a mais vigorosa defesa de um futuro pautado pela tradição brasileira. Um relato político apresentado com a elegância literária de que somente Nabuco seria capaz, pois, nele, a literatura e a política caminhavam juntas, ou melhor, eram tidas como partes indissociáveis da imaginação estética aplicada à produção de uma grande obra, fosse ela o texto, a sua vida pública ou a nação.

A julgar pelo que diz a Profª. Maria Alice, então, falar de Nabuco será sempre, para mim, falar de mim mesmo. Ler Nabuco significará em meu espírito investigador de profissional da historicidade, ser Nabuco.

Pois se ele faz de sua autobiografia uma oportunidade única de defesa de um ideal, de profissão de uma fé, de proposição de uma nacionalidade em que o respeito pela Tradição é conditio sine qua non, não há como fugir. Minha identificação com sua obra, com seus gostos, com suas aptidões, com sua vocação, com sua natureza mesmo, será inevitável.

Se ler Nabuco e segui-lo em suas perspectivas intelectuais significa ser cristão e monárquico e, ainda mais, árduo defensor do catolicismo e do monarquismo, então, novamente confirmo, com toda honestidade e franqueza d´alma possíveis: ler Nabuco é ser Nabuco.

Assim, é nesta condição, a de um apaixonado pelo autor e pela obra nabuquiana, que minhas análises serão parcamente contribuintes a mais uma apreciação de Joaquim Nabuco em Minha Formação. De antemão realizo aqui e agora o devido pedido de desculpas, sobretudo ao Prof. Ricardo Salles, a quem minhas observações poderão por vezes se assemelhar a postulados de profunda imaturidade intelectual.

1. JOAQUIM NABUCO:

RELAÇÕES ENTRE SUAS ORIGENS E SEU PENSAMENTO

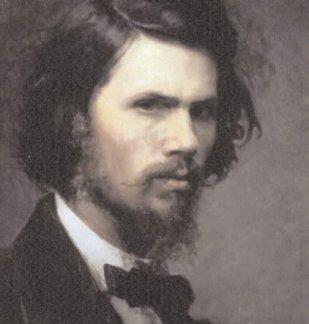

Quem é Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo?

O filho do Senador do Império e Conselheiro de Estado José Thomaz Nabuco de Araújo e da Senhora, nascida Anna Benigna de Sá Paes Barreto, mas sobretudo o afilhado de Dª. Anna Rosa Falcão de Carvalho, nascera em Recife, aos 19 de agosto de 1849.

Se como afirmam tanto Gilberto Freyre quanto Luiz Carneiro Leão em suas apreciações proustianas sobre Nabuco, o grande pernambucano considerava-se, ele-mesmo, como a qualquer outro ser humano, fruto de traços e marcas que se nos cingem na infância, como captar o espírito nabuquiano sem lhe conhecer as origens, e o que vai mais longe, atribuir-lhes real significado?

Vemos a Nabuco, antes de tudo, como um aristocrata. Explica-se. Filho de um senador e conselheiro imperial - ambas funções vitalícias, ainda que não hereditárias, em nossa Monarquia -, membro da aristocracia rural pernambucana, entroncado por laços de parentesco e afinidade à toda a elite nordestina; criado e educado por uma típica sinhá brasileira (senhora de engenho, de terras e de escravos), um tanto afastado de sua mãe - ela também, proveniente da Nobreza de Portugal -, enfim a este Nabuco não pode caber outra qualificação senão a de ARISTOCRATA.

Deixemos que ele mesmo fale um pouco dessas suas origens quando descreve sua ascensão ao cenário político do legislativo imperial:

O fato que me lançou na política foi a morte de meu pai, em março de 1878, ano em que serei eleito pela primeira vez deputado... Ele morreu a tempo ainda de assegurar a minha eleição que tinha ficado resolvida entre ele e o barão de Vila Bela, chefe político de Pernambuco. Sousa Carvalho, que muito impugnou, depois de morto meu pai, a minha candidatura, foi a Vila Bela e, referindo-se àquela morte, disse-lhe: Sublata causa, toilitur effectus. Domingos de Sousa Leão, porém, tinha a religião da amizade e da lealdade, e a morte de Nabuco, em vez de delir o seu compromisso, tornara-o de honra... Meu desejo íntimo era então continuar na diplomacia... Minha mãe, porém, conservava a ambição de meu pai, de me ver entrar na política, para um dia substitui-lo, sentar-me na sua cadeira de senador, como ele se sentara na de meu avô, que já não fora o primeiro senador Nabuco, porque encontrara no Senado seu tio José Joaquim Nabuco de Araújo, o primeiro barão de Itapoã. Eu representaria assim no parlamento a quarta geração da mesma família, o que não aconteceu, suponho, a nenhum outro. Com Martim Francisco Júnior, filho, neto, e bisneto de parlamentares, as gerações políticas foram três, por serem irmãos o avô e o bisavô, Martim Francisco e José Bonifácio.Será que ao definir Nabuco como aristocrata, deve-se também aludir a uma noção, ínfima que seja, do que represente para nós o termo? Valeria à pena? Penso que sim, pois é precisamente neste pormenor que nos apegamos para a defesa da obra e da memória nabuquiana.

Joaquim Nabuco é aristocrata somente porque nasceu numa família senhorial brasileira? Não. Se tomarmos aristocracia em seu sentido etimológico, advindo da Grécia Antiga, nos lembraremos das lições aristotélicas e polibianas de que esta é a forma de governo em que os melhores comandam.Nabuco é aristocrata porque seu modo de ser era aristocrático, sua pensée era aristocrática. E em que consiste isso?

Não somente bem-nascido, bem cuidado, bem educado, bem formado, enfim, Joaquim Nabuco é em Minha Formação, tanto quanto em O Abolicionismo ou Um Estadista do Império, um verdadeiro, completo e prestimoso ARISTOCRATA.

As fases de sua vida e evolução intelectual podem até variar, mas as suas origens e aquilo em que elas lhe marcaram constituiriam para sempre o Nabuco que, fosse enquanto ser individual ou coletivo, religioso ou político, social ou psíquico, era um ARISTOCRATA.

Se uma visão profundamente afetada por um determinado igualitarismo simplista perder de vista a condição aristocrática de Nabuco para lhe atribuir um caráter destoante da classe da qual provinha, errará barbaramente. Nabuco era aristocrata, independentemente de sua classe - ou de muitos indivíduos dentro dela - ter se tornado obsoleta e retrógrada, leia-se oligarquizada.

De novo, recordemos Aristóteles e Políbio quando dizem ser a oligarquia a corrupção da aristocracia e compreendamos exatamente o que foi a fase final do II Reinado brasileiro, a Abolição da Escravatura e o advento da mal-fadada República.

Joaquim Nabuco, mas também seu pai antes dele, justiça se faça, eram aristocratas porque homens sérios, devotados ao Bem Comum, nobres pouco ciosos de sua nobreza. Aristocratas sem aristocracismo, i.e., o orgulho aristocrático; melhores, sim, justamente porque não se viam como melhores. Superiores justamente porque se achavam iguais, em essência, a qualquer outro ser humano...

2. JOAQUIM NABUCO, ANDRÉ REBOUÇAS E DONA ISABEL

RELAÇÕES POUCO VISITADAS NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA

Nabuco não se via, muito provavelmente - e seria o absurdo do anacronismo cobrar-lhe outra postura - como igual em contingência a nenhum de seus escravos, a nenhum dos negros de sua época; época racista, evolucionista, positivista. Talvez se desesperasse intimamente em sua Psiché quando cogitasse superioridade em relação a um dos grandes amigos da vida, André Rebouças.

Costumo colocar o mesmo em relação a uma outra grande fonte de admiração de Nabuco, D. Isabel a Redentora. Não importa enxergar o óbvio: que num Brasil concomitantemente liberal e escravocrata, as contradições raiavam à loucura.

O que vale é, em minha opinião, investigar precisamente no seio dessas contradições, as figuras de realce.

Dona Isabel, a filha do Imperador Dom Pedro II, a loura Princesa Imperial do Brasil casada com o Conde d´Eu (Príncipe Gaston de Orleans), herdeira de uma tradição monárquica de mais de mil anos, no Velho e no Novo Continentes, a primeira - e única em sua época - mulher Chefe de Estado das Américas, era, da mesma forma que Joaquim Nabuco e André Rebouças, uma das mais expressivas figuras da contradição brasileira de fins do século XIX.

O Brasil velho e ultrapassado, herdeiro daquilo que qualquer colonização acarreta de problemático, via-se em fins do XIX, inerte em seu centralismo administrativo, gigante em seus latifúndios, gerador de sua própria improdutividade e, o pior para aquelas três figuras máximas: mantenedor de todo esse estado de coisas porque mantenedor da escravidão.

O Brasil, logo o Brasil, que por outro lado, era imperial sem imperialismo, cristão sem fanatismo e com sincretismo, monárquico sem autocracismo, justo a pátria amada de Isabel, Nabuco e Rebouças, maculada indelevelmente pela desumanidade da escravidão. Todas as esperanças desses mui dignos representantes de uma geração de brasileiros recaíam, inelutavelmente no futuro mais próximo daquela época, ou seja, o séc. XX.

A superação completa da obra escravista era a luta cotidiana na vida desses três personagens históricos de renome em nosso glorioso passado. Mas o que aconteceu com eles?

Deve-se perceber que a proclamação da República no Brasil finda irremediavelmente com a atuação dessa tríade na História do Brasil, de maneira mais contundente.

Nosso III Reinado não veio. Assim descrevo a situação no livreto de lançamento do INSTITUTO CULTURAL D. ISABEL I A REDENTORA:

Cremos firmemente que um certo democracismo míope impediu muitos de nossos melhores pensadores de ver a Monarquia Nacional brasileira, em especial o II Reinado e as Regências da Princesa, como uma época à parte em nossa História pátria. E o que é pior, segundo nossa visão, impediu à Princesa outro lugar na História que o de mera assinante da Lei Áurea. D. Isabel foi muito mais que isso!

Da própria Lei Áurea ainda está por se fazer uma análise mais metodologicamente séria, encarando-a não como mero instrumento legal de suspensão do trabalho escravo, mas como, naquele momento, de equiparação social entre brancos e negros. É isto o que precisa ser estudado. Certo é que especialistas em Direito Constitucional muito teriam a acrescentar nestas perspectivas. A luta de D. Isabel não era somente contra o trabalho escravo e suas cruéis facetas, mas contra suas conseqüências, seus enraizamentos em nossa sociedade. Era a mesma luta de Joaquim Nabuco e André Rebouças. O III Reinado, se viesse, muito provavelmente veria a ascensão destes dois senhores ao Ministério Imperial... mas não veio! A República dos generais e dos proprietários rurais chegou na frente. (1)Ainda um pouco antes, nesse mesmo texto, eu havia dito que:Em seu lugar, tivemos nós a Primeira República - mais conhecida como República Velha -, e todos os processos a ela inerentes: o aumento do controle do Estado sobre a vida civil; a corrupção dos homens de governo; o vendilhismo e servilismo ao capital e domínio estrangeiros, sobretudo norte-americano; os genocídios de Canudos (1893-97) e do Contestado (1912-16), onde, pela primeira vez na História do Brasil, o governo dizimou milhares de campesinos miseráveis, exclusivamente por não aceitarem uma nova ideologia do poder; o afastamento da intelectualidade da vida política; a socialização das perdas; o coronelismo como prática efetiva de poder local, subvencionado pelo poder central; a reordenação das grandes cidades, sobretudo o Rio de Janeiro, segundo parâmetros progressistas de civilização, marcadamente eivados de racismo e outros segregacionismos, etc.Assim, é desde já válido assimilar que se a obra nabuquiana não vingou entre nós tal se deu por causa da República e de suas conseqüências. E por falar na obra de Nabuco, passemos às considerações sobre o teor desta obra.

3. O PENSAMENTO DE JOAQUIM NABUCO

Definido sempre nos manuais biográficos como assíduo leitor de Thiers, George Sand, Scher, Lyttré, Laboulaye, D. Cortés e Renan, com este último tendo inclusive travado inúmeras correspondências, Nabuco é sempre tido como um grande pensador reformista - conservador, mas não reacionário, no dizer de Karl Mannheim.

Um dos filhos intelectuais de Joaquim Nabuco - senão seu principal herdeiro - foi precisamente Gilberto Freyre, o conterrâneo que fundou e presidiu a Fundação Joaquim Nabuco em Recife durante longos anos.

Assim ele descrevia seu mestre no prefácio que antecedia uma das edições de Minha Formação:

Joaquim Nabuco foi decerto o primeiro homem público brasileiro a descobrir-se com a própria mão de grande escritor; e em autobiografia tão psicológica como sociologicamente valiosa, além de notável pela qualidade literária. Uma das expressões mais altas da literatura em língua portuguesa. (...)

A formação de Joaquim Nabuco não parou aos 50 anos, idade em que deu forma definitiva a Minha Formação. Este livro, Nabuco parece o ter escrito pensando, com Montaigne, que já se dera bastante aos outros, e que tinha o direito e, talvez, o dever de, à base das experiências por ele já vividas, dar-se principalmente a si mesmo, contemplando-se, analisando-se, aperfeiçoando-se no seu modo interior de ser, escrevendo a história da sua própria vida ou da sua própria pessoa sem temer a acusação de narcisismo de parte de críticos mais ou menos levianos. (...)

Trazia da infância de menino de engenho, criado, pela madrinha pernambucana quase matriarcal, mais como filho do que como afilhado, mais como neto do que como filho, mais como menina do que como menino - tanto que em Massangana não aprendera a montar a cavalo - "o interesse pelo escravo". Um interesse com alguma coisa de docemente feminino no seu modo humanitário, sentimental, terno, de ser interesse. O que, sendo certo, antes engrandece do que diminui a figura na verdade quase apostólica de abolicionista em que se extremou Joaquim Nabuco.

Deixando a políticos convencionalmente masculinóides a visão apenas política ou somente econômica do problema brasileiro da escravidão, ele a todos excedeu na amplitude social, humana, suprapartidária, que deu ao seu apostolado a favor dos escravos. E foi esse apostolado que fez dele um radical, com alguma coisa de socialista - socialista ético - em sua crítica ao sistema de trabalho e de propriedade dominante no Brasil Império: homens donos de homens; terras imensas, dominadas feudalmente por umas poucas e privilegiadas famílias; escravidão; latifúndio.

"Acabar com a escravidão não basta", disse Joaquim Nabuco em discurso da sua fase de 'reformador social', aquela em que Minha Formação é recordada, embora de modo um tanto abstrato, em dois capítulos: o XXI e o XXII. E acrescentava: "É preciso destruir a obra da escravidão". Referia-se à expressão nefasta, ao sobejo pernicioso, de um sistema que, de resto, produzira o próprio Joaquim Nabuco e consolidara o próprio Brasil como nação a um tempo aristocrática e democrática. (...)

Da paisagem que Minha Formação evoca não há exagero em dizer-se que é a mais brasileira das paisagens: a do canavial; a do trópico úmido onde, com o canavial, desenvolveu-se a primeira civilização que deu expressão mundial ao Brasil; e que foi a civilização do açúcar, a do engenho; a da casa-grande; a da senzala; a da capela do engenho; a do rio ao serviço dos engenhos.

Outras paisagens vêm se acrescentando a esta, como características de um Brasil ainda agreste ou europeizado através de outras técnicas de produção: a das fazendas de criar; a das minas; a das estâncias; a das fazendas de café; a das fazendas de cacau; a dos seringais. Mas foi principalmente dentro da paisagem em que se formou Joaquim Nabuco que o Brasil adquiriu suas primeiras formas de sociedade nacional que foram as de uma sociedade familial, patriarcal; e as suas primeiras formas de sistema econômico de repercussão nacional, que foram as de uma economia de plantação à base da lavoura da cana e do fabrico do mascavo.

Igual a Massangana foram vários dos engenhos, das fazendas, das estâncias que concorreram para a formação dos outros Brasis, quer agrários, quer pastorís, no seu modo de ser patriarcais; e também para a formação de outros Joaquins Nabuco. Escrevendo sua autobiografia, "Nhô Quim" de Massangana não escreveu um livro apenas pessoal: escreveu uma parte da história da formação nacional do Brasil. (...) Sob este ponto de vista - o de um depoimento de interesse nacional, especificamenre nacional, dentro do humano - é obra que se inclui entre os mais expressivos livros escritos no Brasil.Novamente seguindo os passos que a orientação de Maria Alice Rezende de Carvalho nos dá acerca do pensamento de Joaquim Nabuco, pode-se dizer que sua obra seja em grande parte interpretativa do pensamento de Walter Bagehot, filósofo político inglês defensor da continuidade monárquica em Inglaterra, contra os ideais republicanos muito em voga na Europa posterior à Revolução Francesa. Segundo a Profª. Maria Alice, Nabuco teria extraído da obra de Bagehot, mormente, a perspectiva de que cultura e política não devam se apartar definitivamente, de que a tradição deve coordenar a obra política humana e de que as excitações revolucionárias têm de sempre vir acompanhadas de cautela e certa racionalidade.

(MF-1999, orelha)

Sua conversão definitiva ao ideário monárquico, ele mesmo atesta, dá-se como conseqüência da viagem à Europa (1871-1873) e do aprendizado constante do savoir-vivre inglês. A briosa terra anglo-saxã manteve sua Monarquia e sua Tradição e, certamente com elas, sua estrutura ancestral mágico-religiosa, evoluindo em práticas políticas republicanas, i.e. democráticas. Maria Alice chega a brincar, definindo Nabuco como "monarquista, porém republicano".

Em nada contraditório é, ao meu ver, que o espírito nabuquiano fosse em tempo aristocrático, em tempo democrático, pois é precisamente isto o que proporciona a manutenção da forma monárquica de governo entre os Estados que nela fincam suas raízes; daí a grande perda de nosso país com a imposição da República.

A propósito, fala o próprio Nabuco:

O leitor me perdoará a confissão, mas eu não devia calar em minha formação política a influência mundana estrangeira, a influência aristocrática, artística, suntuária que descrevi. Assim como a notei em um banquete real em Grosvenor Gardens, poderia notá-la em um baile dos Astors em Nova York; é a mesma impressão de uma tarde de corso na Villa Borghese, de uma manhã de drawing room em Londres, do grande dia de corridas em Ascot; a mesma do jubileu da Rainha em Westminster e do jubileu de Leão XIII no Vaticano. Não posso negar que sofri o magnetismo da realeza, da aristocracia, da fortuna, da beleza, como senti o da inteligência e o da glória; felizmente, porém, nunca os senti sem a reação correspondente; não os senti mesmo, perdendo de todo a consciência de alguma coisa superior, o sofrimento humano, e foi graças a isso que não fiz mais do que passar pela sociedade que me fascinava e troquei a vida diplomática pela advocacia dos escravos.É isso! Ao ser humano, reconhecer-se como monárquico é saber equilibrar as aptidões aristocráticas e democráticas. Honra e glória sem justiça e liberdade são impensáveis, não só para Nabuco como para qualquer outro monarquista de sua época ou da atualidade.

(MF-1999, p. 97)

Quanto àquilo que se costuma chamar "dualidade entre século e país" no pensamento social brasileiro do XIX, ter também afetado Nabuco, como atesta não somente Maria Alice como vários outros autores, o único comentário a acrescentar seria o de que ao Pai da Sociologia brasileira - é assim que Evaldo Cabral de Mello sugere que ele seja considerado - deve caber o lugar de um dos menos iludidos no que concerne à nossa evolução histórica nacional. Notadamente por enxergar que nossas reformas deveriam se dar no seio do regime monárquico é que Nabuco não se deixava perder no emaranhado cientificista das correntes de pensamento européias que advogavam a supressão e superação da Religião, a radical laicização do Estado e a afirmação de um antropocentrismo mal fundamentado e pouco realista. Para Nabuco:

Em relação à monarquia do Brasil aquele toque do espírito inglês bastou para traçar-me uma linha de que eu não poderia afastar-me, mesmo querendo. Era um ponto de honra intelectual, um caso de consciência patriótica definitivamente resolvido em meu espírito, aos vinte e três anos. Suprimir a monarquia que tínhamos, ficou claro para mim desde então, era uma política a que eu não poderia nunca associar-me; eu poderia tanto banir, deportar o imperador, como atirar ao mar uma criança ou deitar fogo à Santa Casa. Quebrar o laço, talvez providencial, que ligava a história do Brasil à monarquia, era-me moralmente tão impossível, como me seria no caso de Calabar entregar Pernambuco por minhas próprias mãos ao estrangeiro. Faltar-me-iam forças para uma intervenção dessas no destino do meu país. Seria atrair sobre mim um golpe de paralisia, ferir-me eu mesmo de morte moral. Minha coragem recuava diante da linha misteriosa do Inconsciente Nacional. O Brasil tinha tomado a forma monárquica, eu não a alteraria.

(MF-1999, p. 109)

4. NABUCO E A RELIGIÃO

Aproveitando o ensejo desta última fala de Nabuco, abordamos agora sua religiosidade.

O que dizer do catolicismo de Joaquim Nabuco? O mesmo que de seu monarquismo. Que não foi o mesmo, no curso de sua atribulada vida.

O jovem autor de O Abolicionismo não pouca críticas - e nem deveria -, mesmo enquanto católico praticante, à Igreja Católica do Brasil, por sua inércia na questão da abolição da Escravatura.

O que difere no espírito nabuquiano é a época em que escreve os seus textos: quando jovem, dado a maiores rompantes, é ainda incapaz de perceber que a Igreja não pode, enquanto Corpo Místico de Cristo, ser responsabilizada por absolutamente nenhum erro. Sua Fé se contradiria se ele pensasse que a Igreja que não vemos é a mesma Igreja que vemos. Ou seja, Nabuco descobrirá, não somente com sua visita e audiência privada com o Sumo Pontífice Leão XIII no Vaticano, em 1888, como quando conclui suas avaliações acerca do legado civilizacional católico em nossa Pátria que Igreja e Clero não são sinônimos. Existe Igreja e homens da Igreja; se aos últimos, são dados o desacerto e a imperfeição, à primeira não se pode atacar, pois peca-se contra o Senhor nosso Deus.

Custa, mas Nabuco finalmente compreende sua pequeneza humana perante a grandiosidade da Igreja de Deus e dos seus representantes máximos. E diz:

Para mim teria sido uma diminuição sensível da emoção humana que a campanha abolicionista me causou, se eu não tivesse essa página da minha ida a Roma para reler, esse encontro conosco da simpatia e do fervor de Leão XIII. Por que tão tarde tive eu a idéia desse apelo, que deveria talvez ter sido o primeiro? Quero crer que na abolição, tão súbita foi ela, tudo veio a tempo... A lembrança dessa visita a Roma seguida tão de perto do fim da escravidão e da queda da monarquia, que era o termo forçado da minha carreira política, não podia deixar de crescer no vazio da minha tarefa acabada e da impossibilidade de assumir outra equivalente... Uma nova vida vai datar daquelas impressões religiosas assim assimiladas no ardor de um combate que devia encerrar e resumir a minha vida militante... Uma nova camada de minha formação desenha-se insensivelmente desde esse meu momentâneo contacto com Leão XIII - ou por outra, a camada primitiva começa a descobrir-se depois de perdido por tão longos anos o veio de ouro da infância... Qualquer que seja a verdade teológica, acredito que Deus nos levará de algum modo em conta a utilidade prática de nossa existência, e, enquanto o cativeiro existisse, estou convencido de que eu não poderia dar melhor emprego à minha do que combatendo-o. Essa vida exterior, eu sei bem, não pode substituir a vida interior, mesmo quando o espírito de caridade, o amor humano, nos animasse sempre em nosso trabalho. A satisfação de realizar, por mais humilde que seja a esfera de cada um, uma parcela de bem para outrem, de ajudar a iluminar com um raio, quando não fosse senão de esperança, vidas escuras e subterrâneas como eram as dos escravos, é uma alegria intensa que apaga por si só a lembrança das privações pessoais e preserva da inveja e da decepção. Essa alegria todos que tomaram parte no movimento abolicionista devem tê-la sentido por igual. Enquanto a luta contra a escravidão durasse, penso que a religião não sairia para mim do estado latente de ação humanitária... Muitas vezes mesmo, a religião não consegue desprender-se da tarefa ordinária da vida, e é somente quando essa tarefa acaba ou se interrompe que as perquisições interiores começam, que se quer penetrar o mistério, que se sente a necessidade de uma crença que explique a vida. Até lá basta o próprio papel que desempenhamos; o crítico não aparece sob o ator; a dúvida não distrai da ação exterior contínua. Enquanto se é um simples instrumento, por pequeno que seja o círculo traçado em torno de nós, a imaginação se encerra nele, e a vida interior não se insinua sequer à consciência... A ação é uma distração. É só acabada ela que em certa ordem de espírito as afinidades superiores se pronunciam... Quero crer, para os que sucumbem nessa fase, que o benefício que eles possam fazer elimine parte da impureza que carregam em sua inconsciência moral, ou religiosa - o que é o mesmo, e ainda pior... Não posso hoje pensar na minha ida a Roma em 1888 sem sentir que então sementes esquecidas nos primeiros sulcos da meninice reviveram, para germinar mais tarde ao calor de outras influências... Não fui em vão a Roma, do ponto de vista do meu sentimento religioso...

(MF-1999, p. 205)

Em outras palavras, o maduro homem Joaquim Nabuco resume o que significa não escrever, estudar, criticar, historicizar - diríamos nós, historiadores -, mas sim viver, praticar, sentir, amar nossa Religião.

O Nabuco que ainda não conhecera na alma o significado de ajoelhar-se perante o Vigário de Jesus Cristo e lhe tomar a Bênção, ouvir sua Santa Missa em pessoa, conviver com os sucessores dos Apóstolos por alguns dias, enfim reecontra-se em definitivo com seu Deus, com sua Santa e Imaculada Mãe. Aqueles que a Nabuco jamais haviam abandonado, mas que por motivos vários lhe foram por vezes muito distantes no curso de sua trajetória de vida estavam novamente presentes, no mistério que ele só fora capaz de sentir na meninice de Massangana.

5. NABUCO, A ALMEJADA ABOLIÇÃO E A INEPTA REPÚBLICA

Chegara o Brasil, na terceira Regência da Princesa Imperial D. Isabel, ao justo dia em que se veriam os negros livres do martírio escravista.

A ação incessante da Herdeira do Trono, somada ao irrestrito apoio pessoal do Imperador e de todos os demais membros da Família Imperial, protagoniza o áureo Domingo em que se assina a Lei 3353, declarando extinta a escravidão no Brasil.

A todos os demais próceres do abolicionismo, contudo, cabem vivas iniciativas naquela tarde gloriosa: José do Patrocínio a atirar-se aos pés da Princesa Redentora, Joaquim Nabuco a bradar dos balcões do Palácio que não há mais escravos no Brasil e André Rebouças a delirar de emoção.

Não é aqui o caso de se tentar fazer justiça quanto à memória da Princesa Imperial no que tange ao processo de supressão do elemento servil, cabendo apenas ressaltar que a análise que o próprio Nabuco faz da situação histórica de República no Brasil como decorrência da Abolição apressada da Escravatura, do 15 de Novembro como conseqüência do 13 de Maio, é a mesma que possuímos em mente, ainda que naturalmente acrescidas de considerações que se podem realizar hoje em dia.

Nabuco assim se expressa quanto à obra de nossa Realeza:

Tenho convicção de que a raça negra por um plebiscito sincero e verdadeiro teria desistido de sua liberdade para poupar o menor desgosto aos que se interessavam por ela, e que no fundo, quando ela pensa na madrugada de 15 de Novembro, lamenta ainda um pouco o seu 13 de Maio. Não se poderia estar em contacto com tanta generosidade e dedicação sem lhe ter um pouco adquirido a marca. Desde a Dinastia, que tinha um trono a oferecer, ninguém que tenha tomado parte em sua libertação o lastimará nunca. Não se lastima a emancipação de uma raça, a transformação imediata do destino de um milhão e meio de vidas humanas com todas as perspectivas que a liberdade abre diante das futuras gerações. Não há raças ingratas. "Senhor Rebouças - dizia a Princesa Imperial a bordo do Alagoas, que os levava juntos para o exílio - se houvesse ainda escravos no Brasil, nós voltaríamos para libertá-los".

Ah! decerto o trono caiu e muita coisa seguiu-se que me podia fazer pensar hoje com algum travo nesses anos de perfeita ilusão.., mas não, devia ser assim mesmo... As conseqüências, os desvios, as aberrações, estranhas e alheias, não podem alterar a perfeita beleza de uma obra completa, não destroem mais o ritmo de um ciclo encerrado... No dia em que a Princesa Imperial se decidiu ao seu grande golpe de humanidade, sabia tudo o que arriscava. A raça que ia libertar não tinha para lhe dar senão o seu sangue, e ela não o quereria nunca para cimentar o trono de seu filho... A classe proprietária ameaçava passar-se toda para a república, seu pai parecia estar moribundo em Milão, era provável a mudança de reinado durante a crise, e ela não hesitou; uma voz interior disse-lhe que desempenhasse sua missão, a voz divina que se faz ouvir sempre que um grande dever tem que ser cumprido ou um grande sacrifício que ser aceito. Se a monarquia pudesse sobreviver à abolição, esta seria o seu apanágio; se sucumbisse, seria o seu testamento. Quando se tem, sobretudo uma mulher, a faculdade de fazer um grande bem universal, como era a emancipação não se deve parar diante de presságios; o dever é entregar-se inteiramente nas mãos de Deus. E quem sabe... A impressão quando se olha da altura da posteridade, da história, é que o papel nacional da Dinastia tinha sido belo demais para durar ininterruptamente... Não há tão extensos espaços de felicidade nas coisas humanas; o surto prolongando-se traria a queda desastrosa. Essa Dinastia teve só três nomes. O fundador fez a independência do jovem país americano, desintegrando a velha monarquia européia de que era herdeiro; seu filho encontra aos quinze anos o Império enfraquecido pela anarquia, rasgando-se pela ponta do Rio Grande, e funda a unidade nacional sobre tão fortes bases que a Guerra do Paraguai, experimentando-a, deixou-a à prova de qualquer pressão interna ou externa, e faz tudo isso sem tocar nas liberdades políticas do pais que durante cinqüenta anos são para ele um noli me tangere... Por último, sua filha renuncia virtualmente o trono para apressar a libertação dos últimos escravos... Cada reinado, contando a última regência da Princesa como um embrião de reinado, é uma nova coroação nacional: o primeiro, a do Estado; o segundo, a da nação; o terceiro, a do povo... A coluna assim está perfeita e igual: a base, o fuste, o capitel. A tendência do meu espírito é colocar-se no ponto de vista definitivo... Deste o 15 de Novembro não é uma queda, é uma assunção... É a ordem do destino para que a Dinastia brasileira fosse arrebatada, antes de começar o seu declínio, antes de correr o risco de esquecer a sua tradição.

Decerto o exílio do Imperador foi triste, mas também foi o que deu à sua figura a majestade que hoje a reveste... Não, não há assim nada que me faça olhar para a fase em que militei na política com outro sentimento que não seja o de uma perfeita gratidão... (...) Ninguém pode afirmar que desprezando a abolição ela se teria mantido, ou que não teria degenerado... A abolição em todo o caso era o seu dever, e ela recolheu a glória do ato; deu-nos quitação...

Que seria feito na história da lenda monárquica brasileira se no mesmo dia se tivesse proclamado a república e a abolição? (...)

(MF-1999, p. 184)

Assim, defendendo-se de qualquer ataque dos monarquistas quanto à não militância na Causa restauracionista que agitará boa parte da sociedade brasileira até a década de 20, quando morrem no exílio tanto Dona Isabel quanto seu filho e sucessor dinástico, Dom Luiz, Joaquim Nabuco limita-se a prestar a mais poética das homenagens aos Príncipes, ao descrever a legenda monárquica entre nós tendo como apoteose a Abolição.

A proclamação da República lhe retira da vida pública. É inexeqüível para Nabuco atuar num Brasil dessacralizado pela ausência da Monarquia.

Desta forma, somente o sentimento patriótico lhe anima quando chamado pelo Barão do Rio Branco a atuar diplomaticamente em favor de nosso País na Questão das Guianas e depois assumindo a Embaixada brasileira nos Estados Unidos.

Em Washington, encontra seu fim, em 1910, após ter ainda ajudado a fundar aqui a Academia Brasileira de Letras e de ter participado ativamente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

6. CONCLUSÃO

O pensamento nabuquiano persiste, segundo Cabral de Mello, sendo a matriz de grande parte do pensamento social brasileiro. O reconhecimento disso por parte da intelectualidade brasileira custou a chegar, mas, sobretudo desde 1999, quando comemorou-se o 150º aniversário de nascimento do grande pernambucano, sua obra tem sido revisitada e, queira Deus, possa ser cada vez mais atualizada e disposta como um dos grandes arcabouços culturais da nacionalidade brasileira.

***************************

NOTA

1) Cf. CERQUEIRA, Bruno da Silva de: Instituto D. Isabel I - Texto de Lançamento, s/ed., Rio de Janeiro, 2001. (voltar)

BIBLIOGRAFIA

• ALMEIDA, Antonio da Rocha: Dicionário de História do Brasil, Enciclopédia do Curso Secundário - Globo, Ed. Globo, Porto Alegre, 1969.

• NABUCO, Joaquim: Minha Formação, 13ª edição, Ed. Topbooks, Rio de Janeiro, 1999.

• O Abolicionismo, Coleção Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro, Folha de São Paulo/Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro/São Paulo, 2000.• SALLES, Ricardo: Nostalgia Imperial, Ed. Topbooks, Rio de Janeiro, 1996.

• VELOSO, Mariza e MADEIRA, Angélica: Leituras Brasileiras, 2ª edição, Ed. Paz e Terra, São Paulo, 2000.